La carte du sept de carreau, dite « nain jaune », impose une redistribution particulière des jetons, sans correspondance exacte dans la plupart des jeux de cartes européens. La variante alsacienne autorise parfois le paiement en nature, à rebours de la règle classique qui exige des jetons pour chaque carte manquante.

Des archives du XVIIIe siècle font état de modifications locales concernant l’ordre de pose des séquences et la valeur des combinaisons, révélant une adaptation constante aux usages régionaux. Ce jeu, loin d’être figé, révèle une évolution continue de ses mécanismes et de ses pratiques.

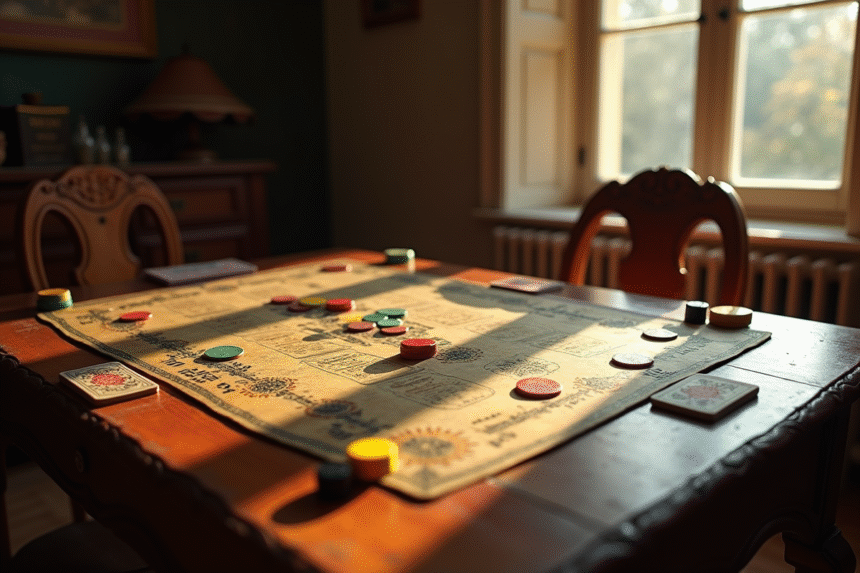

Le nain jaune : un jeu de société ancré dans l’histoire populaire

Impossible d’évoquer les jeux de société en France sans citer le nain jaune. Ce jeu de cartes traditionnel a vu le jour en Lorraine au XVIIIe siècle, inspiré par le personnage de Nicolas Ferry, plus connu sous le nom de Bébé, protégé du duc Stanislas de Pologne. Son succès n’a rien d’un hasard : il incarne à la fois la convivialité, la transmission entre générations et cette capacité à s’adapter, des valeurs qui traversent le temps dans les loisirs familiaux.

Au XIXe siècle, la diffusion du jeu s’accélère, notamment sous le Second Empire. Certains le baptisent même Lindor, clin d’œil à un protagoniste du conte moral de Jean-François Marmontel. Le nain jaune devient alors l’un des passe-temps favoris de la bourgeoisie, mais il ne se cantonne pas aux salons feutrés. Il traverse les frontières, s’invite en Europe, prend place dans les foyers et anime les places de village.

Sa longévité s’explique par son appartenance à la famille des jeux de société traditionnels français, tout comme le jeu de l’oie ou les petits chevaux. Le plateau emblématique, les jetons colorés, les séquences qui s’enchaînent et la tension collective : autant de rituels qui unissent les joueurs. Des historiens comme François Theimer s’y sont penchés, et des sites spécialisés tels que BoardGameGeek en font un objet d’étude. Bien plus qu’un simple divertissement, le nain jaune est un témoin de l’évolution du jeu et des modes de sociabilité au fil des siècles.

Comment les règles du nain jaune ont-elles évolué au fil des siècles ?

Si l’on observe la règle du nain jaune telle qu’on la pratique aujourd’hui, on découvre un subtil mélange de traditions et d’adaptations. Dès le XVIIIe siècle, la distribution des cartes et les éliminations suivent des règles précises, mais les variantes locales se multiplient déjà. Pendant la Révolution française, la version Lindor introduit de nouveaux ajustements, modifiant parfois l’ordre des séquences ou la répartition des jetons.

Au XIXe siècle, le jeu évolue à nouveau sous l’influence de la bourgeoisie. Les mises changent, le nombre de cartes s’ajuste selon les participants, les variantes régionales s’invitent à la table. Les règles du nain jaune deviennent alors un terrain de personnalisation, chaque famille y allant de ses habitudes et de ses préférences.

Le XXe siècle apporte son lot de nouveautés : dans certaines éditions, les cartes jokers font leur apparition et viennent bouleverser la stratégie. L’arrivée des applications en ligne et des compétitions officielles change également la donne : tirages automatisés, formats standardisés, communautés de passionnés échangeant astuces et variantes s’organisent et se développent.

Voici quelques exemples des évolutions marquantes qui ont façonné le jeu :

- Ajout des jokers : dans les variantes modernes, ces cartes spéciales chamboulent la dynamique habituelle.

- Adaptations numériques : le nain jaune investit les écrans, rendant populaires de nouvelles façons de jouer.

- Compétitions : des règles harmonisées voient le jour pour assurer l’équité lors des tournois.

Ce parcours illustre une chose : le nain jaune a toujours su capter l’air du temps, absorbant les changements sociaux et technologiques sans jamais renoncer à son identité profonde.

Découverte des mécanismes et du déroulement d’une partie aujourd’hui

Le nain jaune s’articule autour d’un plateau singulier, découpé en cinq cases illustrées par des figures précises : 7 de carreau (nain jaune), 10 de carreau, valet de trèfle, dame de pique, roi de cœur. Pour jouer, il suffit d’un jeu de 52 cartes et de jetons de différentes valeurs, un matériel fidèle à la tradition.

La partie s’ouvre sur une distribution équitable des cartes. Les mises initiales se placent discrètement sur chaque case, proportionnellement à la valeur de la figure correspondante. Ce rituel lance la partie : le premier joueur pose la plus faible carte dont il dispose, suivi par les autres qui abattent la suite de la même couleur, jusqu’à bloquer la séquence. Si personne ne peut poursuivre, une nouvelle couleur est annoncée, et la manche repart.

Les cartes spéciales, celles qui coïncident avec les cases du plateau, pimentent la partie par des gains immédiats. Le sept de carreau, pilier du jeu, déclenche la distribution de la mise du nain jaune. Les autres figures majeures rapportent, elles aussi, leur lot de jetons. L’objectif reste limpide : se débarrasser de toutes ses cartes, rafler les jetons, optimiser chaque séquence, tout en anticipant les choix des adversaires.

L’atmosphère se tend lorsque la pioche s’amenuise. Les regards se croisent, chacun tente de deviner la stratégie des autres, hésite entre prudence et audace. La mémoire, la capacité d’observation et le sens du rythme deviennent alors des atouts majeurs. Le nain jaune, loin de se limiter au hasard, exige une vraie lecture du plateau et de ses rivaux.

Pourquoi le nain jaune séduit encore les familles et les groupes d’amis ?

Le nain jaune n’a pas pris une ride. Sa force repose sur le dosage subtil entre hasard et stratégie : petits et grands peuvent s’installer autour de la table, chacun y trouve son compte. Même à l’ère des jeux de société high-tech ou des applications mobiles, il conserve une place de choix dans les soirées en famille ou entre amis. Derrière sa simplicité apparente se cache une profondeur tactique : observation, calcul des probabilités, anticipation des coups adverses, chaque partie réclame de s’impliquer pleinement.

Dès la première manche, la dimension intergénérationnelle saute aux yeux. Parents, enfants, grands-parents, amis occasionnels : tout le monde joue, sans écart de niveau rédhibitoire. On apprend souvent les règles au fil de la partie, par l’exemple, le mime, parfois un simple sourire. Le nain jaune fédère, réveille les souvenirs, cultive la convivialité loin des écrans et du tumulte quotidien.

Face à d’autres classiques comme le Rami, la Belote, le Tarot ou la Canasta, il partage cette intensité propre aux jeux de cartes, mais offre une touche distincte : la compétition pour les jetons, la tension du plateau, l’incertitude des dernières cartes. Les multiples variantes, qu’elles soient issues des réunions familiales ou relayées par BoardGameGeek, prouvent à quel point cette mécanique sait se renouveler sans perdre son âme.

Pour résumer, voici ce qui fait la force du nain jaune :

- Stratégie accessible : tout le monde peut s’y essayer, mais chacun y développe sa propre approche.

- Valeur symbolique : il cristallise une tradition, une mémoire collective.

- Équilibre ludique : la réflexion garde toujours sa place face au hasard.

Là où d’autres jeux s’essoufflent, le nain jaune continue d’écrire son histoire, une partie après l’autre, et il suffit d’un soir pour en mesurer toute la portée.